お盆SALE 名刺 [文房具・事務用品]

楽天市場検索

日用品雑貨・文房具・手芸

文房具・事務用品

ブックカバー (0)

ブックマーク・しおり (0)

はさみ・裁断用品 (0)

ホッチキス・穴あきパンチ (0)

クリップ・結束用具 (0)

セロハンテープ・のり・接着剤 (0)

机上収納・整理用品 (0)

製本機 (0)

ラベル・ステッカー (0)

名札 (0)

チェックライター・ナンバーリング (0)

紙幣計数機・コインカウンタ (0)

手帳・ノート・紙製品 (4) (お盆SALE 名刺)

レタースケール (0)

紙めくり・事務用スポンジ (0)

筆記具 (0)

下敷き (0)

書道用具 (0)

画鋲・ピン (0)

マグネット (0)

マグネットシート (0)

プレゼンテーション用品 (0)

ギフトラッピング用品 (0)

ファイル・バインダー (0)

画材 (0)

製図用品 (0)

タスキ・腕章 (0)

写真整理用品 (0)

その他 (0)

日用品雑貨・文房具・手芸

文房具・事務用品

ブックカバー (0)

ブックマーク・しおり (0)

はさみ・裁断用品 (0)

ホッチキス・穴あきパンチ (0)

クリップ・結束用具 (0)

セロハンテープ・のり・接着剤 (0)

机上収納・整理用品 (0)

製本機 (0)

ラベル・ステッカー (0)

名札 (0)

チェックライター・ナンバーリング (0)

紙幣計数機・コインカウンタ (0)

手帳・ノート・紙製品 (4) (お盆SALE 名刺)

レタースケール (0)

紙めくり・事務用スポンジ (0)

筆記具 (0)

下敷き (0)

書道用具 (0)

画鋲・ピン (0)

マグネット (0)

マグネットシート (0)

プレゼンテーション用品 (0)

ギフトラッピング用品 (0)

ファイル・バインダー (0)

画材 (0)

製図用品 (0)

タスキ・腕章 (0)

写真整理用品 (0)

その他 (0)

4件中 1件 - 4件

1

| 商品 | 説明 | 価格 |

|---|---|---|

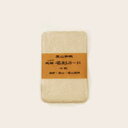

【お盆SALEクーポン】 名刺 和 手漉き和紙 / 岩手 東山和紙 / 晒 白 10枚 [ 名刺 和 ショップ 店舗 店 カード 和紙 老舗 ]【ゆうパケット対応可】[ゆうパケット 1/10] designshop | 寸法:名刺 6×9cm50枚入り箱 7×10.5×3.3cm素材:楮紙(こうぞがみ)種類:未晒(生成り)、晒(白)made in Japan(Higashiyama/Iwate)【ゆうパケット対応可能商品】 メーカーで欠品の場合はお待ちいただくことがございます(納期は追ってご連絡差し上げます)*出荷は平日のみとなります ※こちらの商品はゆうパケット対応商品ですが、ご購入点数やお買い合わせによっては宅配での発送となる場合が御座います。岩手県一関市東山町で800年受け継がれる伝統の手漉き和紙の名刺岩手県一関市東山町で800年受け継がれる、東山和紙(とうざんわし)の名刺サイズのカードです。東山和紙(とうざんわし)の起源については、一般的な定説として平安時代末期に鎌倉勢に滅ぼされ奥州平泉の藤原勢の落人が、当地東山町一帯に土着し、農耕の傍ら生活用品として作り始められたといわれ、約八百年余りの伝統が今も受け継がれています。また楮紙とは、楮の樹皮繊維を原料として漉いた紙のことで、大変丈夫であったために重要な公文書や経典・書籍など長期間の保存を要する文書の用紙として用いられて、長く和紙の代表的な存在とされてきました。コウゾの自然な色をした、素朴で強靭な和紙です。50枚セットの箱も、素朴でステキです。松尾芭蕉の「奥の細道」という紀行は、現在でいう東山和紙を四つ切にして書かれたものだそうです。■在庫がなくなった場合、入荷までお時間を頂く場合がございますので、お急ぎの方は一度お問い合わせ下さい。■活版での印刷や、ハンコ、手書きなどでのご使用をお勧めいたします。■プリンターで印刷をしますと、繊維が引っかかる場合がございます。■手作りで作られているため、製品の色や形に関しては、写真と多少違う場合がございます。 東山 和紙/名刺 10枚 東山 和紙/名刺 50枚入り 箱 東山 和紙/名刺 ■左 晒、右 未晒 東山 和紙/名刺50枚 東山和紙(とうざんわし)とは東山和紙(とうざんわし)の起源については、一般的な定説として平安時代末期に鎌倉勢に滅ぼされ奥州平泉の藤原勢の落人が、当地東山町一帯に土着し、農耕の傍ら生活用品として作り始められたといわれ、約八百年余りの伝統が今も受け継がれています。東山の名の由末については、東北文化の黄金時代を築いた平泉中尊寺の近くの束稲山(たばしねやま)より東方を眺めた風景が、京都の東山に似ていることから古来よりこの地方は、「東山」と称され、これがそのまま紙名になったといわれています。東稲山の麓には、紙生里(かみあがり)という部落もあり、文字通り紙の生まれた里にふさわしい地名から、東山和紙発祥の地と考えられています。文献によって知ることができるのは江戸時代からで、天保二年(1654年)には二名の漉く人が記録され、その後伊達藩の奨励により盛んになり、正徳五年(1715年)には、百六十三人の漉き人があったとされています。最も盛んな時期であった幕末から明治時代にかけては町内の長坂、田河津の各部落はほとんど軒並みといってもよいほど紙を漉いていたといわれています。最近では、昭和十七年において二百八十五人を数え、主に冬期間の副業として漉かれ、県内を始め東北各地に広範な販路を持っていました。現在は、山谷部落を中心にわずか四名であるが、東山和紙の八百年余の伝統を守り、独特な技法を忠実に受け継ぎ、楮紙を中心とした素朴で強靭な和紙を漉き続けています。 | 770円 |

【お盆SALEクーポン】 名刺 和 手漉き和紙 / 岩手 東山和紙 / 未晒 生成り 50枚箱入 [ 名刺 和 ショップ 店舗 店 カード 和紙 老舗 ] designshop | 寸法:名刺 6×9cm50枚入り箱 7×10.5×3.3cm素材:楮紙(こうぞがみ)種類:未晒(生成り)、晒(白)made in Japan(Higashiyama/Iwate) 欠品の場合はお待ちいただくことがございます(納期は追ってご連絡差し上げます) *出荷は平日のみとなります岩手県一関市東山町で800年受け継がれる伝統の手漉き和紙の名刺岩手県一関市東山町で800年受け継がれる、東山和紙(とうざんわし)の名刺サイズのカードです。東山和紙(とうざんわし)の起源については、一般的な定説として平安時代末期に鎌倉勢に滅ぼされ奥州平泉の藤原勢の落人が、当地東山町一帯に土着し、農耕の傍ら生活用品として作り始められたといわれ、約八百年余りの伝統が今も受け継がれています。また楮紙とは、楮の樹皮繊維を原料として漉いた紙のことで、大変丈夫であったために重要な公文書や経典・書籍など長期間の保存を要する文書の用紙として用いられて、長く和紙の代表的な存在とされてきました。コウゾの自然な色をした、素朴で強靭な和紙です。50枚セットの箱も、素朴でステキです。松尾芭蕉の「奥の細道」という紀行は、現在でいう東山和紙を四つ切にして書かれたものだそうです。■在庫がなくなった場合、入荷までお時間を頂く場合がございますので、お急ぎの方は一度お問い合わせ下さい。■活版での印刷や、ハンコ、手書きなどでのご使用をお勧めいたします。■プリンターで印刷をしますと、繊維が引っかかる場合がございます。■手作りで作られているため、製品の色や形に関しては、写真と多少違う場合がございます。 東山 和紙/名刺 10枚 東山 和紙/名刺 50枚入り 箱 東山 和紙/名刺 ■左 晒、右 未晒 東山 和紙/名刺50枚 東山和紙(とうざんわし)とは東山和紙(とうざんわし)の起源については、一般的な定説として平安時代末期に鎌倉勢に滅ぼされ奥州平泉の藤原勢の落人が、当地東山町一帯に土着し、農耕の傍ら生活用品として作り始められたといわれ、約八百年余りの伝統が今も受け継がれています。東山の名の由末については、東北文化の黄金時代を築いた平泉中尊寺の近くの束稲山(たばしねやま)より東方を眺めた風景が、京都の東山に似ていることから古来よりこの地方は、「東山」と称され、これがそのまま紙名になったといわれています。東稲山の麓には、紙生里(かみあがり)という部落もあり、文字通り紙の生まれた里にふさわしい地名から、東山和紙発祥の地と考えられています。文献によって知ることができるのは江戸時代からで、天保二年(1654年)には二名の漉く人が記録され、その後伊達藩の奨励により盛んになり、正徳五年(1715年)には、百六十三人の漉き人があったとされています。最も盛んな時期であった幕末から明治時代にかけては町内の長坂、田河津の各部落はほとんど軒並みといってもよいほど紙を漉いていたといわれています。最近では、昭和十七年において二百八十五人を数え、主に冬期間の副業として漉かれ、県内を始め東北各地に広範な販路を持っていました。現在は、山谷部落を中心にわずか四名であるが、東山和紙の八百年余の伝統を守り、独特な技法を忠実に受け継ぎ、楮紙を中心とした素朴で強靭な和紙を漉き続けています。 | 3,740円 |

【お盆SALEクーポン】 名刺 和 手漉き和紙 / 岩手 東山和紙 / 晒 白 50枚箱入 [ 名刺 和 ショップ 店舗 店 カード 和紙 老舗 ] designshop | 寸法:名刺 6×9cm50枚入り箱 7×10.5×3.3cm素材:楮紙(こうぞがみ)種類:未晒(生成り)、晒(白)made in Japan(Higashiyama/Iwate) 欠品の場合はお待ちいただくことがございます(納期は追ってご連絡差し上げます) *出荷は平日のみとなります岩手県一関市東山町で800年受け継がれる伝統の手漉き和紙の名刺岩手県一関市東山町で800年受け継がれる、東山和紙(とうざんわし)の名刺サイズのカードです。東山和紙(とうざんわし)の起源については、一般的な定説として平安時代末期に鎌倉勢に滅ぼされ奥州平泉の藤原勢の落人が、当地東山町一帯に土着し、農耕の傍ら生活用品として作り始められたといわれ、約八百年余りの伝統が今も受け継がれています。また楮紙とは、楮の樹皮繊維を原料として漉いた紙のことで、大変丈夫であったために重要な公文書や経典・書籍など長期間の保存を要する文書の用紙として用いられて、長く和紙の代表的な存在とされてきました。コウゾの自然な色をした、素朴で強靭な和紙です。50枚セットの箱も、素朴でステキです。松尾芭蕉の「奥の細道」という紀行は、現在でいう東山和紙を四つ切にして書かれたものだそうです。■在庫がなくなった場合、入荷までお時間を頂く場合がございますので、お急ぎの方は一度お問い合わせ下さい。■活版での印刷や、ハンコ、手書きなどでのご使用をお勧めいたします。■プリンターで印刷をしますと、繊維が引っかかる場合がございます。■手作りで作られているため、製品の色や形に関しては、写真と多少違う場合がございます。 東山 和紙/名刺 10枚 東山 和紙/名刺 50枚入り 箱 東山 和紙/名刺 ■左 晒、右 未晒 東山 和紙/名刺50枚 東山和紙(とうざんわし)とは東山和紙(とうざんわし)の起源については、一般的な定説として平安時代末期に鎌倉勢に滅ぼされ奥州平泉の藤原勢の落人が、当地東山町一帯に土着し、農耕の傍ら生活用品として作り始められたといわれ、約八百年余りの伝統が今も受け継がれています。東山の名の由末については、東北文化の黄金時代を築いた平泉中尊寺の近くの束稲山(たばしねやま)より東方を眺めた風景が、京都の東山に似ていることから古来よりこの地方は、「東山」と称され、これがそのまま紙名になったといわれています。東稲山の麓には、紙生里(かみあがり)という部落もあり、文字通り紙の生まれた里にふさわしい地名から、東山和紙発祥の地と考えられています。文献によって知ることができるのは江戸時代からで、天保二年(1654年)には二名の漉く人が記録され、その後伊達藩の奨励により盛んになり、正徳五年(1715年)には、百六十三人の漉き人があったとされています。最も盛んな時期であった幕末から明治時代にかけては町内の長坂、田河津の各部落はほとんど軒並みといってもよいほど紙を漉いていたといわれています。最近では、昭和十七年において二百八十五人を数え、主に冬期間の副業として漉かれ、県内を始め東北各地に広範な販路を持っていました。現在は、山谷部落を中心にわずか四名であるが、東山和紙の八百年余の伝統を守り、独特な技法を忠実に受け継ぎ、楮紙を中心とした素朴で強靭な和紙を漉き続けています。 | 3,740円 |

【お盆SALEクーポン】 名刺 和 手漉き和紙 / 岩手 東山和紙 / 未晒 生成り 10枚 [ 名刺 和 ショップ 店舗 店 カード 和紙 老舗 ]【ゆうパケット対応可】[ゆうパケット 1/10] designshop | 寸法:名刺 6×9cm50枚入り箱 7×10.5×3.3cm素材:楮紙(こうぞがみ)種類:未晒(生成り)、晒(白)made in Japan(Higashiyama/Iwate)【ゆうパケット対応可能商品】 メーカーで欠品の場合はお待ちいただくことがございます(納期は追ってご連絡差し上げます)*出荷は平日のみとなります ※こちらの商品はゆうパケット対応商品ですが、ご購入点数やお買い合わせによっては宅配での発送となる場合が御座います。岩手県一関市東山町で800年受け継がれる伝統の手漉き和紙の名刺岩手県一関市東山町で800年受け継がれる、東山和紙(とうざんわし)の名刺サイズのカードです。東山和紙(とうざんわし)の起源については、一般的な定説として平安時代末期に鎌倉勢に滅ぼされ奥州平泉の藤原勢の落人が、当地東山町一帯に土着し、農耕の傍ら生活用品として作り始められたといわれ、約八百年余りの伝統が今も受け継がれています。また楮紙とは、楮の樹皮繊維を原料として漉いた紙のことで、大変丈夫であったために重要な公文書や経典・書籍など長期間の保存を要する文書の用紙として用いられて、長く和紙の代表的な存在とされてきました。コウゾの自然な色をした、素朴で強靭な和紙です。50枚セットの箱も、素朴でステキです。松尾芭蕉の「奥の細道」という紀行は、現在でいう東山和紙を四つ切にして書かれたものだそうです。■在庫がなくなった場合、入荷までお時間を頂く場合がございますので、お急ぎの方は一度お問い合わせ下さい。■活版での印刷や、ハンコ、手書きなどでのご使用をお勧めいたします。■プリンターで印刷をしますと、繊維が引っかかる場合がございます。■手作りで作られているため、製品の色や形に関しては、写真と多少違う場合がございます。 東山 和紙/名刺 10枚 東山 和紙/名刺 50枚入り 箱 東山 和紙/名刺 ■左 晒、右 未晒 東山 和紙/名刺50枚 東山和紙(とうざんわし)とは東山和紙(とうざんわし)の起源については、一般的な定説として平安時代末期に鎌倉勢に滅ぼされ奥州平泉の藤原勢の落人が、当地東山町一帯に土着し、農耕の傍ら生活用品として作り始められたといわれ、約八百年余りの伝統が今も受け継がれています。東山の名の由末については、東北文化の黄金時代を築いた平泉中尊寺の近くの束稲山(たばしねやま)より東方を眺めた風景が、京都の東山に似ていることから古来よりこの地方は、「東山」と称され、これがそのまま紙名になったといわれています。東稲山の麓には、紙生里(かみあがり)という部落もあり、文字通り紙の生まれた里にふさわしい地名から、東山和紙発祥の地と考えられています。文献によって知ることができるのは江戸時代からで、天保二年(1654年)には二名の漉く人が記録され、その後伊達藩の奨励により盛んになり、正徳五年(1715年)には、百六十三人の漉き人があったとされています。最も盛んな時期であった幕末から明治時代にかけては町内の長坂、田河津の各部落はほとんど軒並みといってもよいほど紙を漉いていたといわれています。最近では、昭和十七年において二百八十五人を数え、主に冬期間の副業として漉かれ、県内を始め東北各地に広範な販路を持っていました。現在は、山谷部落を中心にわずか四名であるが、東山和紙の八百年余の伝統を守り、独特な技法を忠実に受け継ぎ、楮紙を中心とした素朴で強靭な和紙を漉き続けています。 | 770円 |