ZARI 茶道具 [アート・美術品・骨董品・民芸品]

楽天市場検索

ホビー

アート・美術品・骨董品・民芸品

絵画 (0)

掛軸 (0)

彫刻 (0)

書 (0)

骨董品・アンティーク (0)

工芸品・民芸品 (6) (ZARI 茶道具)

写真 (0)

額縁 (0)

ステンドグラス (0)

その他 (0)

ホビー

アート・美術品・骨董品・民芸品

絵画 (0)

掛軸 (0)

彫刻 (0)

書 (0)

骨董品・アンティーク (0)

工芸品・民芸品 (6) (ZARI 茶道具)

写真 (0)

額縁 (0)

ステンドグラス (0)

その他 (0)

6件中 1件 - 6件

1

| 商品 | 説明 | 価格 |

|---|---|---|

入荷しました【茶器/茶道具 飾茶壺(飾壺)】 仁清写し 吉野山 菁宝窯 (口覆仕服・網・飾り紐3本・口紐付) (飾り茶壺・飾茶壷・飾り茶壷・飾壺・飾り壺・飾壷・飾り壷) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | サイズ約直径22×蓋含高28cm 作者菁宝窯 素材口覆仕服・網・口紐:正絹(絹100%) 注意口覆の柄は変わる場合があります。 当店にお任せください。 (注文中/大菁宝窯・R6/172000~・126800)御室窯(大・305000)茶壺とは 抹茶になる前の葉茶「碾茶」を入れる壺のことです。 正式には「葉茶壺」(はちゃつぼ)といい、挽き上げた濃茶を入れておく壺は「抹茶壺」とか「碾茶入」といい、一般的には「茶入」と呼ばれ、茶入を「小壷」と呼ぶのに対し「大壷」ともいいます。 茶壷の中には、紙袋に入れた幾種類かの濃茶用の碾茶を収め、その周りに「詰め茶」といわれる薄茶用の碾茶を入れ、木製の蓋をし三重に和紙で包み貼りして封印をします。 茶壷は、高さは小は20cm、大は50cmに及ぶものがありますが、多くは30cm内外で、首が立ち上がり、肩に2~6個の耳(乳という)が付いていますが、多くは四耳です。 茶壷は、信長・秀吉が書院の飾り道具に用いたことにより、諸大名もこれに倣い争って茶壺を求め、利休時代では茶器の中でも筆頭道具として尊重されましたが、今では口切に使用するほかは装飾に用いられています。 茶壷の装束(付属品)としては、口覆、口緒、網、長緒、乳緒があります。 口切の茶事とは 葉茶壺に入れ目張りをして保存しておいた新茶を、陰暦10月の初め頃に封を切り、抹茶(まっちゃ)にひいて客に飲ませるもの。 炉開きに行なわれ、茶人の正月ともいわれる。 茶壺道中(ちゃつぼどうちゅう) 江戸初期の1632年(寛永)に将軍家光は、宇治の茶師に命じて作らせた将軍家直用のお茶を運ぶ「宇治採茶使」の一行を、「御茶壷道中」と呼ぶ | 136,950円 |

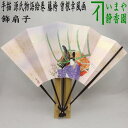

【茶器/茶道具 飾扇子(飾り扇子)】 両面使い(リバーシブル) 立雛&兜 尺一 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | サイズ サイズ(尺一)立雛と兜の絵(リバーシブル) 箱紙箱 (・11448) 【コンビニ受取対応商品】 【扇子立】 仁清写 束のし 【コンビニ受取対応商品】【飾扇子】(サイズ:尺一) 立雛と兜の絵 リバーシブル 扇子立は別売りです。 | 9,328円 |

〇【茶器/茶道具 扇子 矢筈掛け】 白菊扇子 京扇子 約30cm いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | サイズ約30cm 箱化粧箱 (輪目江6050・R5/礼輪No96大・10165) 【コンビニ受取対応商品】軸飾りのお点前、矢筈掛として使用 軸荘(花月での軸荘付花月之式) 柄の描き方が変わる場合があります。当店にお任せください。 【白菊扇】矢筈掛け・軸などの掛物の掛け下ろしに使されます。 ・利休の本歌は、長さ1尺、10本骨 表裏とも銀砂子で、表には墨絵で楼閣山水、裏には胡粉一色で白菊が描かれており、長谷川等伯筆と伝えられている。 【花月での軸荘付花月之式】 ・片手で一個だけ開き、開いたところが下になるように逆手に持って掛緒に掛け、扇子を閉じて掛緒をはさむ。 ・次ぎにこれを軸釘に掛ける。掛物を拝見したらまた扇子で掛緒をはさんで下ろす、という手続き。 | 8,129円 |

茶道具 抹茶茶碗色絵 注連飾り(しめかざり)京焼 相模竜泉作 佐藤大観堂 | ■在庫のない場合、新作仕入れの為、お申し込後、納品迄、 1〜2週間程お待ち頂く場合があります。 ■抹茶茶碗 色絵 注連飾り(しめかざり) 分類 茶道具・美の器 cw-sime-kazari-ryusen-srp-05 作者 相模竜泉 作者略歴 昭和25年 京都に生まれる。清閑寺窯 杉田祥平に師事、その後、 岡田赤雲に師事。昭和55年 京都山科に洛陶窯を開窯。 京焼・清水焼展にて 通商産業大臣賞を受賞。その他 陶芸展等、入選・入賞多数。 備考 桐共箱、共布、作家栞・略歴付。新品。 取扱品:茶道具 茶碗 美術工芸品 陶磁器 和の器 酒盃 抹茶 他創業1946年 / 茶道具販売 卸売・小売部門 知事賞 受賞:佐藤大観堂 ■トップページに戻り、他の作品を見る | 29,800円 |

【茶器/茶道具 飾茶壺(飾壺)】 呂宋壺(ルソン・るそん) (口覆仕服・網・飾り紐3本・口紐付) (飾り茶壺・飾茶壷・飾り茶壷・飾壺・飾り壺・飾壷・飾り壷) いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | サイズ約直径21×蓋含高23.5cm 素材口覆・紐・口紐・網:正絹(絹100%) 注意仕服の柄はお任せください。 茶壷は一つ一つ趣は異なります。 (現物のみ大)(・288800)茶壺とは 抹茶になる前の葉茶「碾茶」を入れる壺のことです。 正式には「葉茶壺」(はちゃつぼ)といい、挽き上げた濃茶を入れておく壺は「抹茶壺」とか「碾茶入」といい、一般的には「茶入」と呼ばれ、茶入を「小壷」と呼ぶのに対し「大壷」ともいいます。 茶壷の中には、紙袋に入れた幾種類かの濃茶用の碾茶を収め、その周りに「詰め茶」といわれる薄茶用の碾茶を入れ、木製の蓋をし三重に和紙で包み貼りして封印をします。 茶壷は、高さは小は20cm、大は50cmに及ぶものがありますが、多くは30cm内外で、首が立ち上がり、肩に2~6個の耳(乳という)が付いていますが、多くは四耳です。 茶壷は、信長・秀吉が書院の飾り道具に用いたことにより、諸大名もこれに倣い争って茶壺を求め、利休時代では茶器の中でも筆頭道具として尊重されましたが、今では口切に使用するほかは装飾に用いられています。 茶壷の装束(付属品)としては、口覆、口緒、網、長緒、乳緒があります。 口切の茶事とは 葉茶壺に入れ目張りをして保存しておいた新茶を、陰暦10月の初め頃に封を切り、抹茶(まっちゃ)にひいて客に飲ませるもの。 炉開きに行なわれ、茶人の正月ともいわれる。 茶壺道中(ちゃつぼどうちゅう) 江戸初期の1632年(寛永)に将軍家光は、宇治の茶師に命じて作らせた将軍家直用のお茶を運ぶ「宇治採茶使」の一行を、「御茶壷道中」と呼ぶ 呂宋壺(るそんつぼ)とは ルソン(現フィリピン)を経由して日本に渡来したことから、呂宋壺とも称される。 それを写(真似)たもの | 182,600円 |

【茶器/茶道具 飾扇子(飾り扇子)】 手描き 源氏物語絵巻 藤袴 (源氏物語30帖図) 曽根幸風画 扇子立&掛付き いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 | サイズ全長37cm 作者曽根幸風画 付属品/td>扇子立&掛付 箱木箱 (限定ス吉大・16680) 【コンビニ受取対応商品】源氏物語 30帖 藤袴(ふじばかま) 巻名は夕霧が詠んだ和歌 「同じ野の露にやつるる藤袴あはれはかけよかことばかりも」に因む。 大宮が亡くなり、尚侍に任命された玉鬘は孫として喪に服しながら、出仕を思い悩んでいた。 そこへ夕霧が父光源氏の使いで訪れ、玉鬘へ思いを伝えるも相手にしない。 夕霧は、光源氏に「世間では源氏の大臣が、玉鬘を側室の一人にするつもりだと噂している」との事…」と言って、その真意を鋭く追及した。 【曽根幸風画伯】 昭和11年 京都粟田口生れ 昭和31年 京都府立陶工専修校(陶画科)終了 (故陶師高嶋光楽のもとで作陶師事) 昭和32年 故陶師人間国宝富本憲吉先生に陶画師事 昭和48年 京都洛東 東山に開窯(幸風窯) 昭和53年まで京都東山の窯元で作陶に修行 平成01年 京都 伏見に移窯 (茶道の陶画を通じ絵画に励む) | 12,741円 |